SOCIÉTÉ VISUELLE

Une image vaut mille mots

Aujourd’hui, nous communiquons tant par photos que certains déplorent une perte de complexité. Or, ces supports peuvent valoriser des personnes et des contextes jugés insignifiants jusque-là.

Logos, selfies d’amis, extraits de Google Maps, publicités: dans l’installation «Since you were born», Evan Roth présente toutes les images qui ont inondé son écran durant les quatre premiers mois suivant la naissance de sa fille.| Photo: Evan Roth

Certaines photos ont fait le tour du monde. La vue de la Lune sur notre Planète bleue en 1968 a rééchelonné les proportions entre proche et lointain. Quant au champignon atomique d’Hiroshima, il s’est gravé dans la mémoire collective en témoin immuable de la guerre nucléaire. Et les images du plus performant des Zeppelins flottant au-dessus de Friedrichshafen en 1928 à l’occasion de son premier vol fascinent aujourd’hui encore. Ces témoins de moments historiques renvoient à une époque où l’on ne trouvait pas encore d’appareil dans chaque foyer de la classe moyenne. On les doit aux progrès technologiques et à l’armement militaire. Depuis que chaque téléphone portable peut prendre des photos et que les plateformes numériques nous permettent de partager continuellement nos images personnelles, nous prenons conscience du monde qui nous entoure par l’intermédiaire d’un nombre gigantesque d’images d’auteurs différents. Les moteurs de recherche répondent à la saisie du moindre mot-clé par un kaléidoscope d’informations visuelles et les outils de télécommunication les plus récents ne cessent d’en rajouter jour après jour.

Danger réel – image menacée

Le confinement de ce printemps a aussi soulevé la question de la signification d’un dialogue de plus en plus aménagé par les images, que ce soit sur les plateformes des réseaux sociaux ou grâce aux services de messagerie. «Nous répondons à une image partagée par une autre image partagée, sans passer forcément par le mode texte. Certains y verront une régression civilisationnelle, mais peut-être devrions-nous commencer par nous demander sérieusement ce que signifie communiquer avec les images et à leur propos.»

Pour Emmanuel Alloa, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université de Fribourg, il n’y a pas l’ombre d’un doute: les sciences ne peuvent plus subordonner les images, ces vecteurs décisifs de savoir, à une logique verbale ou textuelle. «Le sens circule par d’autres voies aussi et, à côté de la raison logocentrique, il y a une raison graphique. » Ces derniers mois ont prouvé que «c’est plus que jamais par le biais des images que le monde s’invite dans notre salon». Nous sommes loin de n’être que des spectateurs passifs, au contraire «c’est encore par ces images que nous interagissons avec le monde et intervenons dans celui-ci», constate Emmanuel Alloa. Dans notre quotidien, ce phénomène est devenu presque banal. «Du point de vue technologique, l’accès global à une réalité visible a été atteint, et il passe par le médium des images. Pourtant, nous comprenons encore toujours très mal comment cette extrême proximité peut basculer soudain en une extrême distance.» Pendant le bombardement de sa patrie en 2015, l’artiste palestinien Taysir Batniji a tenté de rester en contact via Skype et WhatsApp avec sa mère, prise au piège dans la bande de Gaza. Les captures d’écran réalisées alors montrent à quel point le vécu personnel et les champs politiques sont étroitement imbriqués. L’image de la mère est fragile, la transmission instable des données noie maintes fois son visage et son buste dans une mer de pixels grossiers.

Intitulée «Disruptions», la série de clichés de Taysir Batniji témoigne de l’épreuve décisive que nous impose cette nouvelle forme de vision lointaine. Elle a été présentée au «Supermarché des images», une exposition d’envergure qui s’est ouverte ce printemps à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris, avant d’être déplacée dans l’espace virtuel quelques semaines plus tard pour cause de coronavirus.

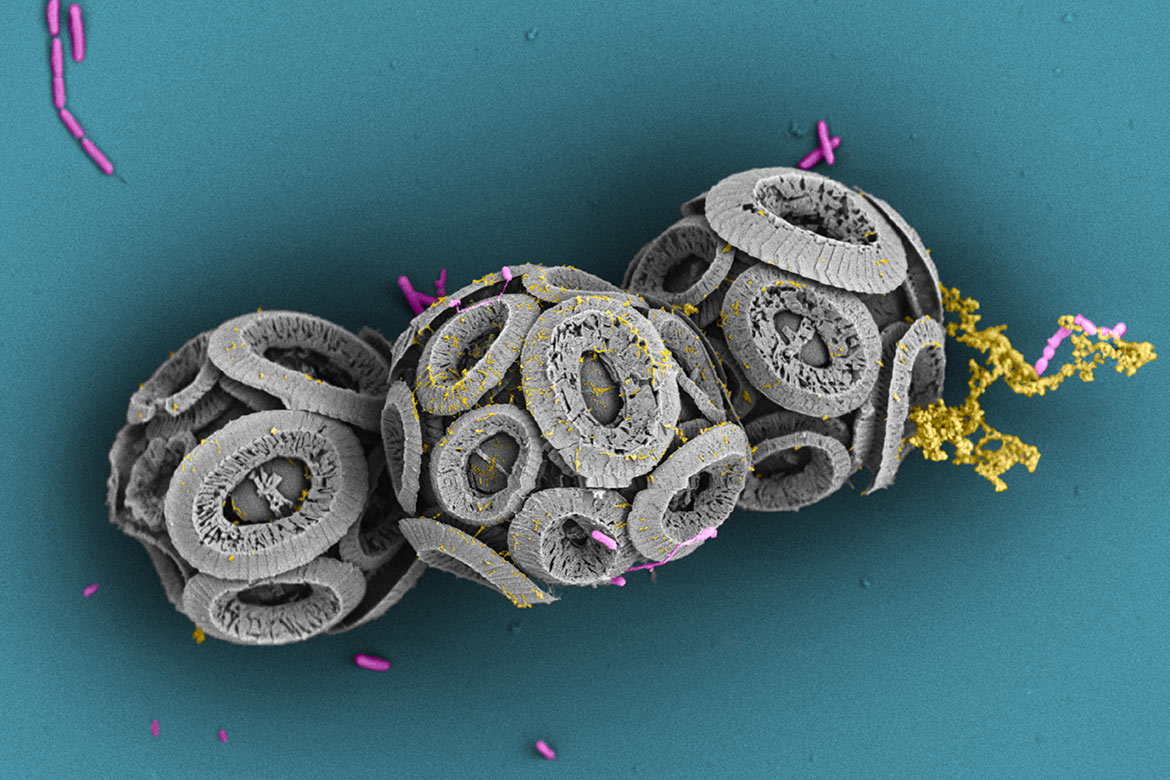

Commissaire associé de l’exposition, Emmanuel Alloa a apporté ses compétences en matière de rapports entre image, consommation et mobilité: «Dans leur puissance visualisante, les images représentent une technique culturelle incontournable. La tentative entreprise par l’exposition de visualiser les processus d’une économie mondialisée renvoie d’ailleurs à une longue histoire de procédés de visualisation dans les sciences naturelles.» Le dessin manuel des plantes pharmaceutiques, les télescopes pour l’observation des astres ou les rayons X employés dans les diagnostics médicaux ne sont que quelques étapes dans l’histoire des savoirs fondés sur l’image. «On ferait fausse route cependant si on ne considérait les images que comme des prothèses ou des extensions de notre perception naturelle. Nombre d’images remettent en question nos cadres perceptifs et nos normes de jugement. C’est toujours le cas lorsqu’elles nous confrontent à des points de vue qui ne correspondent pas à notre vision du monde.» Ou quand elles nous irritent dans le confort dans lequel nous occultons les parts d’ombre du monde en réseau.

On ne remarque de loin pas tout

Emmanuel Alloa évite toute appréciation culturelle pessimiste des images. Il n’y voit pas de saturation et ne leur colle pas les étiquettes de «bien» ou de «mal». Il considère plutôt que la finalité de son approche scientifique est l’examen des réalités qui restent non représentées malgré l’omniprésence des images. «Dans les circulations effrénées de notre modernité avancée et thermo-industrielle, beaucoup de choses ne font que de brèves étincelles, de sorte que nous les ignorons. Et ce qui n’est pas en mesure de faire valoir ses prétentions en élevant sa propre voix a besoin que l’on plaide sa cause», constate-t-il. Cela signifie aussi qu’il faut examiner les intérêts cachés derrière le flux visuel.

«Nous continuons à voir les médias comme des canaux transparents par lesquels transitent des contenus», poursuit le chercheur. C’est un malentendu: «Le domaine des images est lui aussi soumis à des jeux de pouvoir. L’homogénéisation et les mécanismes de l’exclusion sont là également à l’oeuvre, comme le prouve la série de l’artiste féministe américaine Martha Rosler que nous exposions. Il y a des images qui confirment et renforcent les stéréotypes, ou encore qui subjuguent les spectateurs, empêchant ainsi tout examen critique.» La publicité sait habilement user de ce type de stratégies pour modeler notre idée du bonheur, de la santé et de la prospérité à travers des images de mannequins et de leurs accessoires et en expédiant cet idéal de beauté par cargo dans le monde entier. Ce n’est pas un hasard si les travaux d’Emmanuel Alloa font souvent référence aux œuvres des arts visuels. Ses recherches – indépendantes des contraintes fonctionnelles et ouvertes dans leurs résultats – abandonnent ou transforment les perspectives habituelles, thématisent le pouvoir des images ou le remettent en question de façon critique. «L’histoire des arts est une expérimentation toujours renouvelée pour remettre en question le donné, et progresser vers d’autres façons d’appréhender et de faire. En premier, cela passe déjà par le fait de conférer une visibilité aux personnes, aux collectifs ou à des expériences considérés jusque-là comme insignifiants ou négligeables.»

Lever de Terre au-dessus de la Lune. L’image de la mission Apollo 8 a montré la fragilité de leur habitat aux humains de la Planète bleue. | Photo: Nasa

Dans le «Supermarché des images», les vidéos et les photographies de Lauren Huret répondaient à cette exigence: elles montrent des informaticiennes de Manille aux yeux endoloris à force de visionner des images pour censurer celles qui sont illicites – donc tout le contraire de notre confiance dans des algorithmes impersonnels qui exécuteraient cette tâche. Lauren Huret inscrit ces modératrices dans la lignée de sainte Lucie qui, selon la légende, aurait sacrifié ses yeux pour garder sa virginité. Dans une société qui veut tout montrer à tous, les plus vulnérables chargées de ce travail de correction en paient un prix traumatisant.

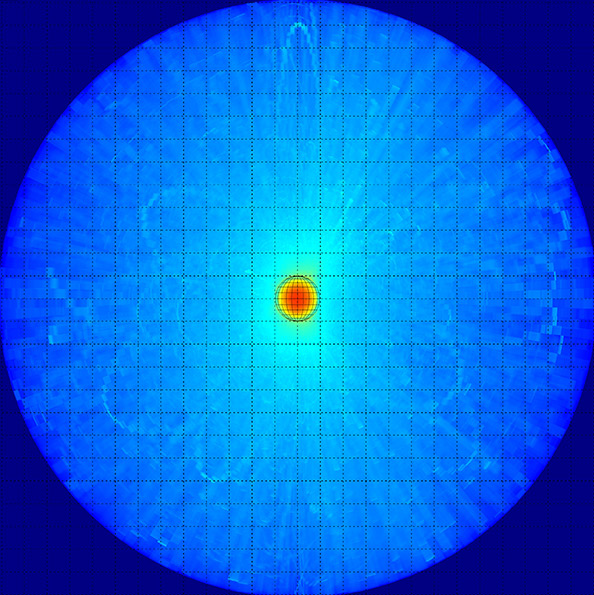

En 2000, l’ordinateur en réseau était encore relativement récent quand les artistes suisses Carmen Weisskopf et Domagoj Smoljo ont créé !Mediengruppe Bitnik. Depuis, le duo ne cesse de s’intéresser aux rapports de force et à l’opacité des réseaux qui se nourrissent des données des utilisateurs. «Une nouvelle dimension des images réside dans le fait qu’une fois téléchargées elles deviennent d’une manière ou d’une autre des données servant à alimenter le complexe militaro-industriel», affirme Carmen Weisskopf. «Tous les réseaux neuronaux sont entraînés pour des machines intelligentes dont la finalité est la surveillance.» Au lieu d’accepter la situation, !Mediengruppe Bitnik s’approprie le principe de surveillance. De l’intérieur d’un colis, une caméra a filmé pendant 32 heures le trajet des distributeurs du courrier, arrivé finalement à l’ambassade de l’Equateur à Londres. Des milliers de gens ont suivi le voyage sur Twitter. A la fin de l’expérience, Julian Assange en personne a posé devant la caméra. | Photo: !Mediengruppe Bitnik En janvier 2013 plusieurs milliers de personnes ont assisté à la livraison d’une caméra à Julian Assange par voie postale: grâce à un petit orifice fait dans le colis et à un émetteur GPS, l’appareil transmettait en direct le trajet du transport jusqu’à l’ambassade de l’Equateur à Londres. Un site Internet et un compte Twitter du duo d’artistes sont devenus l’interface de cette sonde, qui a passé sans encombre divers obstacles tels que tapis roulants, entrepôts et l’intérieur de la camionnette de livraison. Après 32 heures de direct, le 17 janvier, le fondateur de Wikileaks remerciait d’un selfie les expéditeurs et sympathisants. Sur le bout de papier qu’il tient face à la caméra, on peut lire: «Postal Art is Contagious!» «Même s’il ne s’est pas déplacé tout seul, notre action a transformé le colis en acteur.» Pour !Mediengruppe Bitnik, le projet «Delivery for Mr. Assange» était une performance en direct, même si les artistes n’avaient pas de contact physique avec le public. Leur travail reflète l’intensité avec laquelle les données en réseau démantèlent les rapports usuels entre le corps et l’image. Finalement, les images prennent le contrôle du comportement collectif depuis un certain temps déjà: la courbe ascendante du nombre d’infections au Covid-19 nous garde à distance les unes des autres ou modifie nos habitudes d’achat. Des dispositifs de mesure, dont les applications pour le sommeil ou l’exercice physique, sont conseillés pour préserver la santé et redéfinissent les limites entre le public et le privé sous forme d’informations visuelles. Juste une photo? Cela n’existe plus.En visite chez Julian Assange