Dossier: À la recherche de la paix

Une recherche d’harmonie variée

Comprendre le fonctionnement de la paix peut aider à prévenir les guerres. La recherche l’étudie entre les pays, les convictions politiques et les classes sociales. Six exemples.

llustration: Peter Bräm

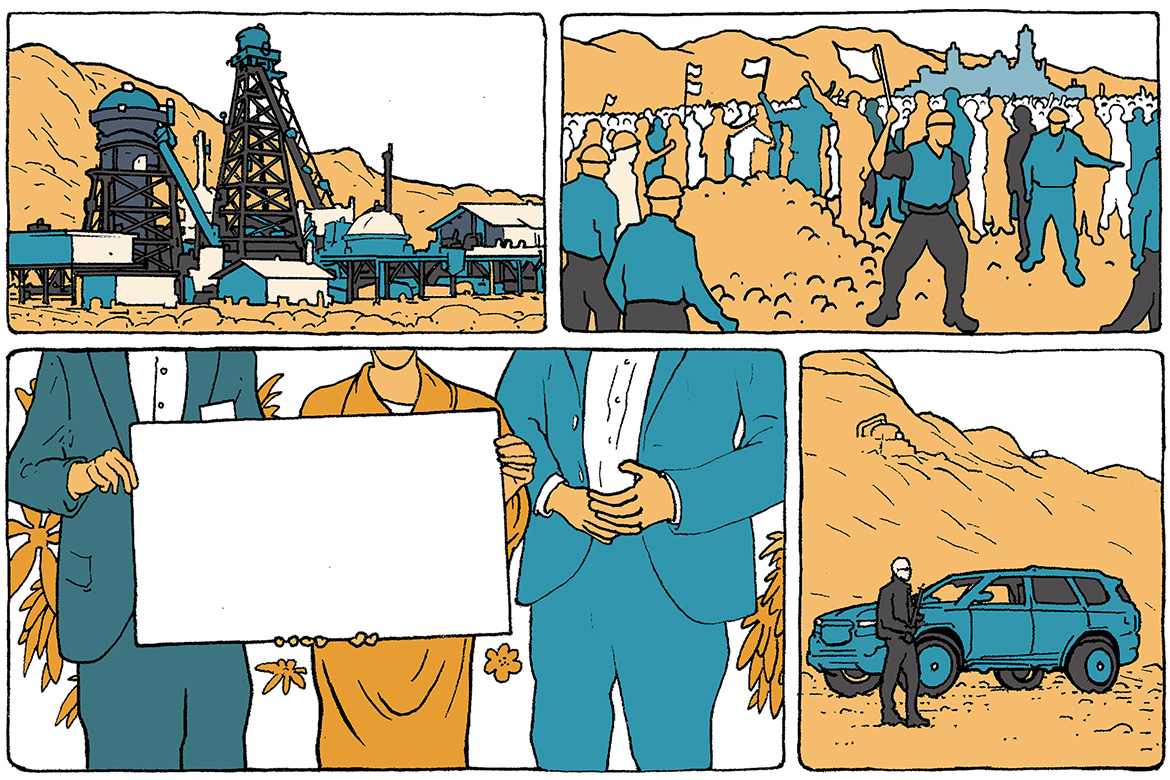

Quand des entreprises réparent l'injustice

Dans les guerres ou les régimes autoritaires, les entreprises sont souvent impliquées dans la violence. Qu'elles l'ordonnent elles-mêmes, qu'elles la soutiennent ou qu'elles en profitent tout simplement. De tels manquements et leurs conséquences poursuivent souvent leurs effets après la fin du conflit sans que l'on s'en aperçoive et s'expriment parfois encore des décennies plus tard par des événements dramatiques. L’éthicien économique Jordi Vives Gabriel de l’Université de Saint-Gall a voulu comprendre si et comment les entreprises se penchent sur leurs méfaits du passé. Cela en prenant l’exemple du massacre de Marikana en 2012 en Afrique du Sud, au cours duquel 34 mineurs en grève avaient été tués par la police.

La société minière Lonmin par exemple – aujourd’hui Sibanye-Stillwater – qui employait les personnes tuées, a mis en place diverses formes de réparation matérielle et symbolique: des logements pour les veuves et des bourses d’étude pour les orphelins, mais aussi des commémorations annuelles et un mur du souvenir. «Mais même les initiatives les plus bienveillantes ne peuvent effacer la souffrance», fait remarquer Vives Gabriel. Les entreprises considèrent peut-être aussi trop les revendications des victimes à travers le prisme de processus prédéfinis – et sans suffisamment écouter ce qu’elles disent réellement.

Au terme de douzaines d’interviews, d’un vaste travail d’archives et de recherches sur le terrain, ce qui est apparu particulièrement clairement à Jordi Vives Gabriel, c'est le constat que «pour éviter des massacres comme celui de Marikana à l’avenir, il faut aussi s’attaquer sérieusement à la dynamique sous-jacente». Malgré le processus de démocratisation et le travail emblématique de Nelson Mandela et Desmond Tutu, de nombreuses conditions sociales et économiques qui caractérisaient autrefois le régime de l’apartheid persistent, notamment dans des secteurs comme l’exploitation minière. Des salaires miséarbles et des conditions de logement indignes restent monnaie courante et la violence policière excessive est tolérée. «Or, c’est précisément cet héritage de l’apartheid qui a conduit à la grève et au massacre de Marikana», rappelle le chercheur.

llustration: Peter Bräm

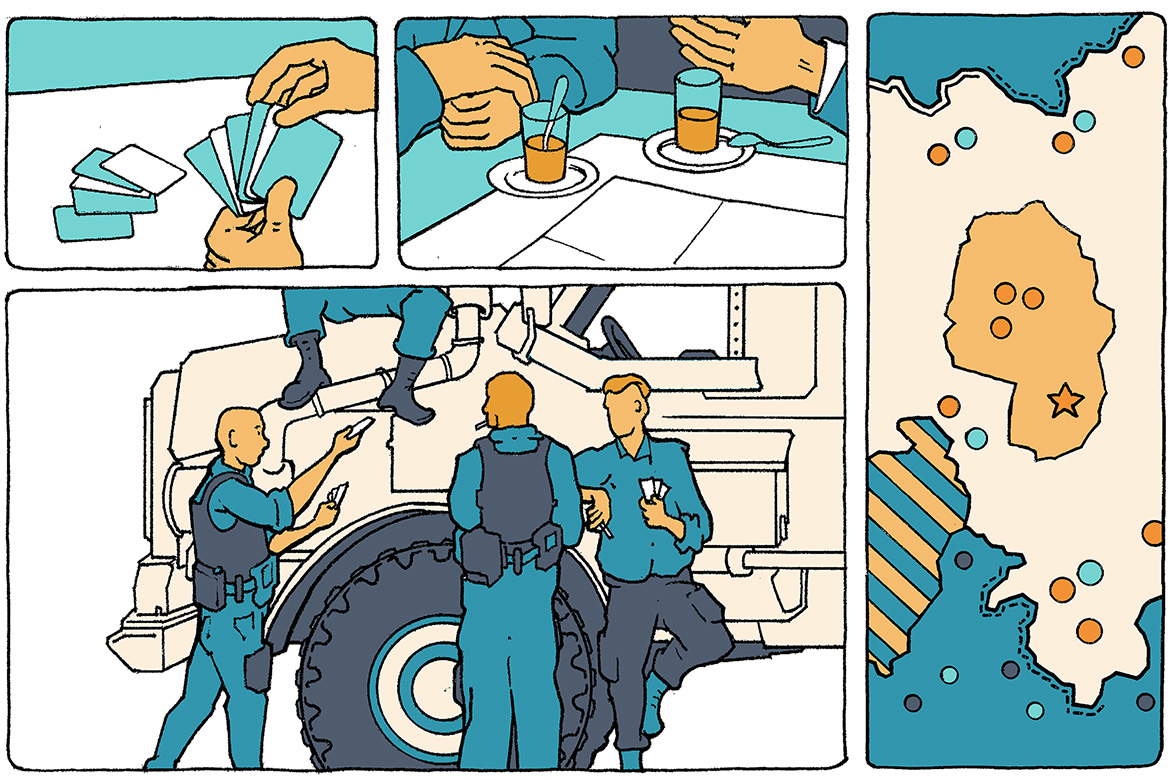

L'ONU collabore mieux avec des troupes locales

Les missions de paix en partenariat entre troupes de l’ONU et acteurs régionaux sont désormais la règle. «Pourtant, leur impact n’a guère été étudié à ce jour», critique Corinne Bara, politologue à l’ETH Zurich. Et l’accent est surtout mis sur les problèmes et les défis, note-t-elle. Or, comme l’ONU délègue toujours plus la responsabilité à des troupes régionales ou à des missions d’Etat, la chercheuse et le doctorant Maurice Schumann se sont demandé: serait-il préférable que l’ONU agisse seule? Existe-t-il des arguments en faveur d’opérations de paix parallèles?

Pour le savoir, les scientifiques ont choisi le nombre de décès liés aux combats. «Bien sûr, moins de morts sur le champs de bataille ne signifient pas encore la paix», admet Corinne Bara. Certains collaborateurs de l'ONU auraient d'ailleurs critiqué cela comme étant un critère de succès trop restrictif de succès. Mais seule une telle valeur militaire standard permet une comparaison avec des travaux de recherche antérieurs, précise-t-elle.

Les deux scientifiques arrivent à la conclusion que les missions de paix de l’ONU parviennent à endiguer la violence des combats même si elles agissent seules. Mais si les casques bleus sont alors soutenus par des partenaires régionaux, ils atteignent cet objectif avec moins de troupes. La raison supposée: alors que les unités régionales participent activement aux combats, l’ONU peut se concentrer sur ses instruments multidimensionnels, dont la sécurisation des zones tampons, l’organisation d’élections ou la protection des convois d’aide.

Les chercheurs ont été surpris que, livrées à elles-mêmes, les troupes non-onusiennes aient plutôt tendance à faire plus de victimes. Selon Corinne Bara, personne n’attend des troupes militaires une solution durable au conflit. «Or, ces missions de paix échouent même dans leur tâche principale.» Les stratégies militaires ne semblent donc fonctionner que si elles s’inscrivent dans une recherche de solutions politiques et dans le travail de l’ONU. Pour elle, c’est un appel à l’ONU à ne pas se retirer trop prématurément de missions de paix. Car les partenaires régionaux, bien qu’ils constituent un soutien important, ne peuvent pas remplacer les Nations unies.

llustration: Peter Bräm

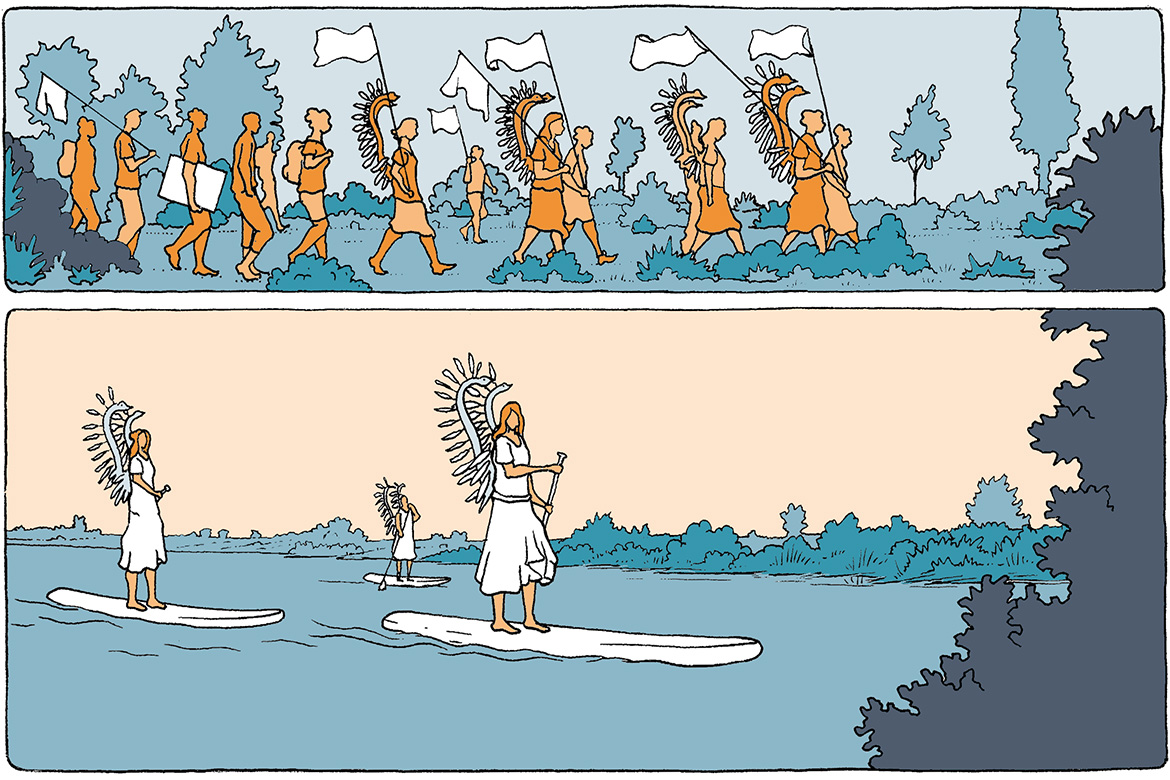

Sorties en bateau contre les conflits

Spécialistes des sciences artistiques, Jörg Scheller et son équipe montrent que l’art et la culture populaire peuvent aussi contribuer à promouvoir la paix et à prévenir les conflits. C’est par exemple le cas de l’activiste écologiste Cecylia Malik de Cracovie, en Pologne, qui s’engage entre autres contre la correction du cours d’une rivière avec ses performances. Cette correction pourrait conduire un jour à une catastrophe naturelle qui déboucherait éventuellement sur des conflits violents pour les ressources. Mais cela compte-t-il vraiment comme prévention des conflits?

«Des approches récentes défendent une compréhension très large de la promotion de la paix», explique Jörg Scheller. en même temps, de telles actions sont elles-mêmes un indicateur de paix. «Là où les gens peuvent aborder ouvertement les conflits et émettre des critiques, l’atmosphère est en principe plus paisible qu’ailleurs.»

Tandis qu’en Pologne, Jörg Scheller travaille essentiellement sur la base d’interviews et de documentation, la doctorante Rada Leu accompagne le groupe d’artistes Oberliht en tant qu’observatrice participante à Chisinau, capitale de la Moldavie. Oberliht agit dans le contexte du conflit gelé entre la République moldave et la Transnistrie. Le groupe s’engage déjà depuis les années 2000 pour l’autonomisation de la société civile: elle a ainsi contribué à la création du premier Queer Café du pays ou organisé des tours à vélo le long du fleuve frontalier Dniestr, permettant aux camps ennemis de se rapprocher.

A Erevan, en Arménie, la chercheuse Rana Yazaji participe quant à elle à la création d’un espace culturel et artistique – compte tenu des conflits armés avec l'Azerbaïdjan – où les personnes chassées du Haut-Karabakh reçoivent la population locale. Simultanément, elle analyse et documente le processus. «Ce qui distingue beaucoup de ces projets, c’est leur horizon à long terme», note Jörg Scheller. Il est persuadé que seule la durée permet la transformation non violente du conflit et l’établissement d’une paix durable. Un tel processus ne peut pas être scellé par un contrat, selon lui. Il a besoin de formes esthétiques et de lieux indépendants et il est étroitement lié à l’art et à la culture. «Ce processus doit être vécu.»

llustration: Peter Bräm

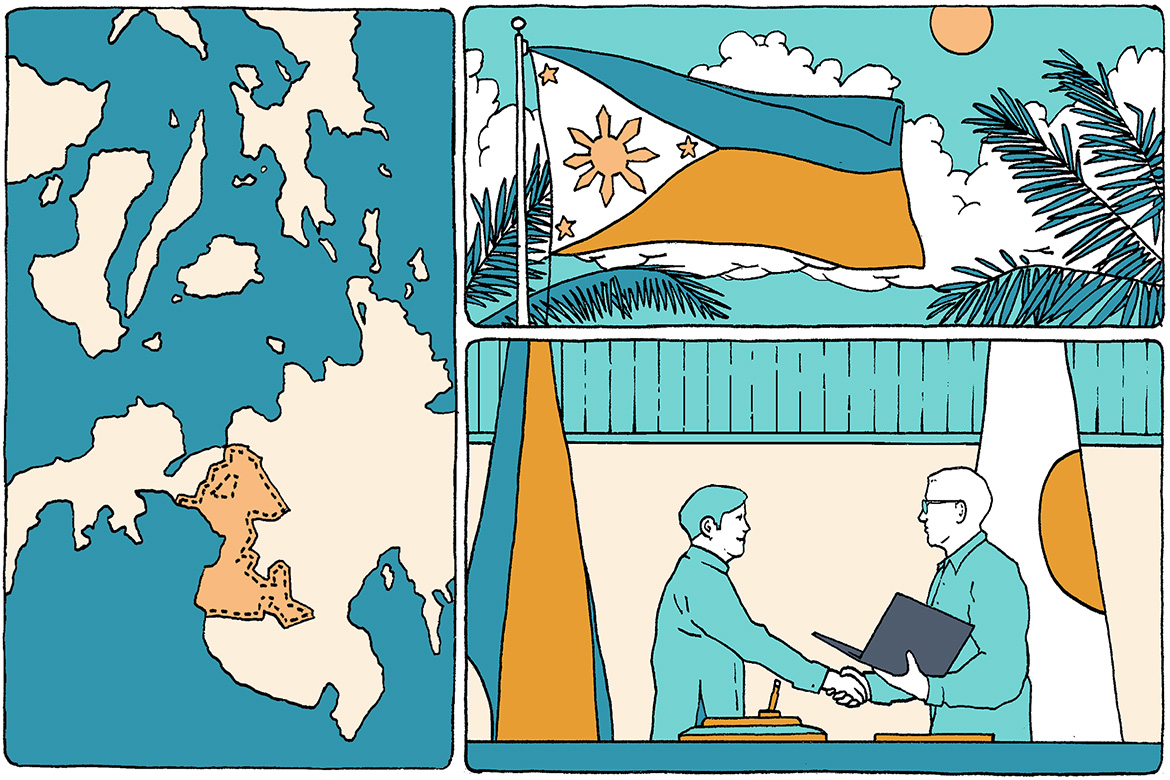

Chine, Japon et Russie désormais promoteurs de paix

Depuis quelques années, des pays tels la Chine, le Japon ou la Russie marquent également l’ordre de paix global de leur empreinte. Ils défient ainsi les principes occidentaux et libéraux tels que les droits humains et la démocratie. Dans quatre études de cas, le politologue Keith Krause et son équipe du Geneva Graduate Institute examinent comment les nouvelles actrices de promotion de la paix échangent avec les responsables locaux et comment leurs normes sont ancrées dans ce travail.

Mais pour cela, la recherche doit d’abord se débarrasser de la compréhension binaire, note Keith Krause. «Séparer la promotion de la paix en deux camps, occidental et non occidental, est trop simple.» Il cite le Japon en exemple: le gouvernement travaille en collaboration étroite avec des organisations occidentales, dont il a adopté l’agenda libéral sur de nombreux points. Simultanément, il fait preuve de retenue sur des thèmes comme la société civile ou les normes liées au genre – même s’il ne les rejetterait probablement pas ouvertement, comme le précise le directeur du CCDP. Mais le Japon se démarque également de la Chine, et notamment lorsqu'il s'agit de sa conviction que la paix peut être obtenue par la promotion de projets d’infrastructures.

Pour leur travail, Keith Krause et son équipe ont accompagné les nouveaux acteurs sur le terrain, là où leurs programmes sont réalisés conncrètement. Les scientifiques s’intéressent à la manière dont les responsables locaux perçoivent cet échange: se voient-ils uniquement comme ses bénéficiaires ou participent-ils à la conception des programmes de paix? Quels sont, selon eux, les critères d’une bonne collaboration? Le directeur a par exemple constaté que sur l’île philippine de Mindanao, la confiance était plus grande à l’égard des émissaires japonais qu’à l’égard de l’ONU.

La population perçoit l’Occident comme moins fiable, car les interlocutrices changent fréquemment, alors que les émissaires du Japon entretiennent des relations plus engageantes et sont présents sur place à long terme. «Avec nos travaux, nous voulons aussi tendre un miroir au petit monde libéral de la promotion de la paix», explique Keith Krause. Selon lui, il est temps de remettre davantage en question nos propres idées et pratiques et de réfléchir à la promotion de la paix sous un angle plus large.

llustration: Peter Bräm

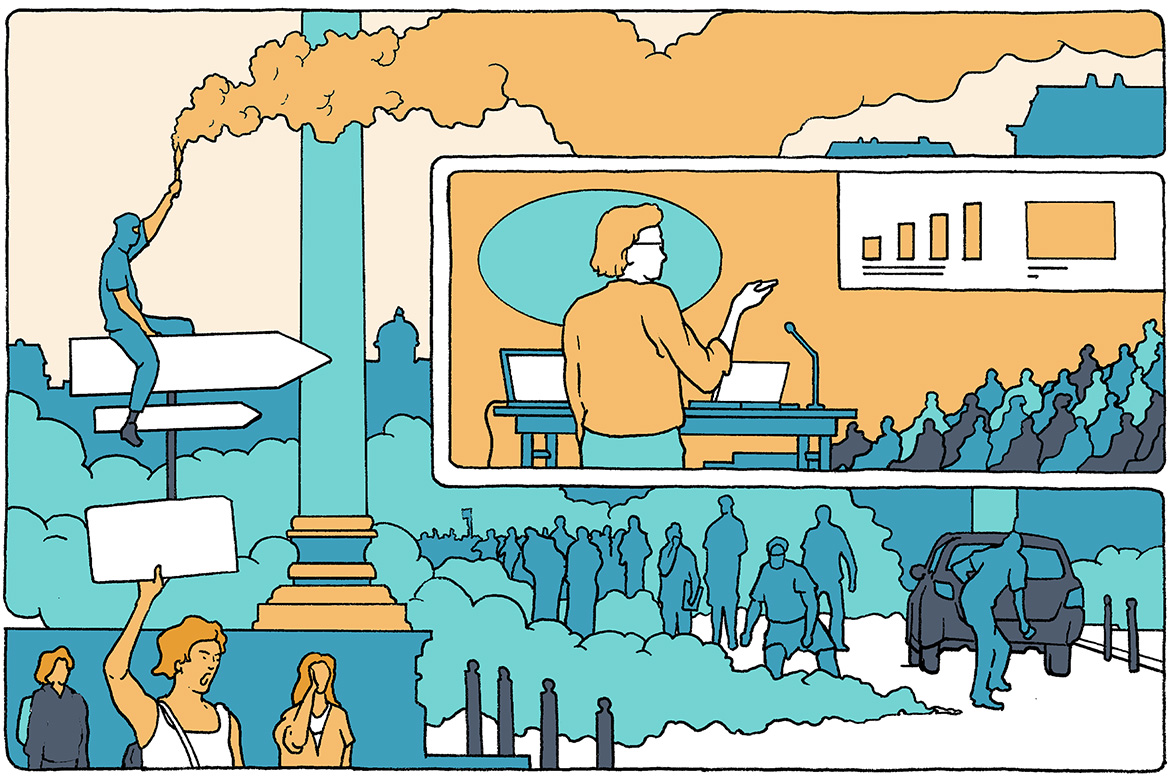

Comprendre les émeutes dans les banlieues françaises

La recherche sur la paix et les conflits se concentre dans les universités du Nord global, mais ce sont les conflits du Sud global qui sont le plus souvent étudiés. Longtemps, la sociologue Claske Dijkema n’a elle-même guère remis en cause cette tendance. Elle en a pris conscience au milieu des années 2000, lors des émeutes en France. Ses collègues d’Afrique du Sud, où elle menait alors des recherches, trouvaient évident, contrairement à elle, que ses instruments scientifiques puissent aussi être utilisés pour de tels troubles. «En Europe, par contre, nous aimons toujours nous accrocher à l’idée que les guerres n’ont lieu qu’ailleurs – même si le conflit en Ukraine a quelque peu ébranlé cette certitude», constate-t-elle.

Depuis, Claske Dijkema tente de rompre avec cette tendance. Elle s’intéresse ainsi aussi aux actrices et acteurs de la société civile des villes européennes qui s’engagent pour la justice sociale. Elle a donc accompagné le collectif Agir pour la paix à Grenoble pendant plusieurs années. L'association avait été créée en 2012 en réaction au meurtre brutal de deux adolescents dans un quartier marginalisé de la ville par des amis et des parents concernés. Le travail pour la paix comprend des ateliers réguliers ou des voyages d'étude. Claske Dijkema s’est surtout concentrée sur le discours pacifiste du collectif: comment les mots permettent-ils à des jeunes, en colère et désespérés à raison, d’être considérés et entendus comme citoyens à part entière et engagés?

Il s’agit naturellement d’une forme très étroite de recherche sur la paix au niveau local, admet Claske Dijkema. Elle souhaite surtout montrer que les connaissances issues de la recherche sur la paix et les conflits peuvent être appliquées plus largement. «Il ne s’agit pas d’assimiler les émeutes à des guerres.» Mais l’absence de guerre ne signifie pas forcément que la situation est pacifique. «Révolte et vie quotidienne se déroulent souvent simultanément et à proximité immédiate l'une de l'autre.» De plus, les conséquences de la violence se manifestent souvent de façon identique. Par exemple, par la peur pour sa sécurité physique ou le retrait de la vie publique.

llustration: Peter Bräm

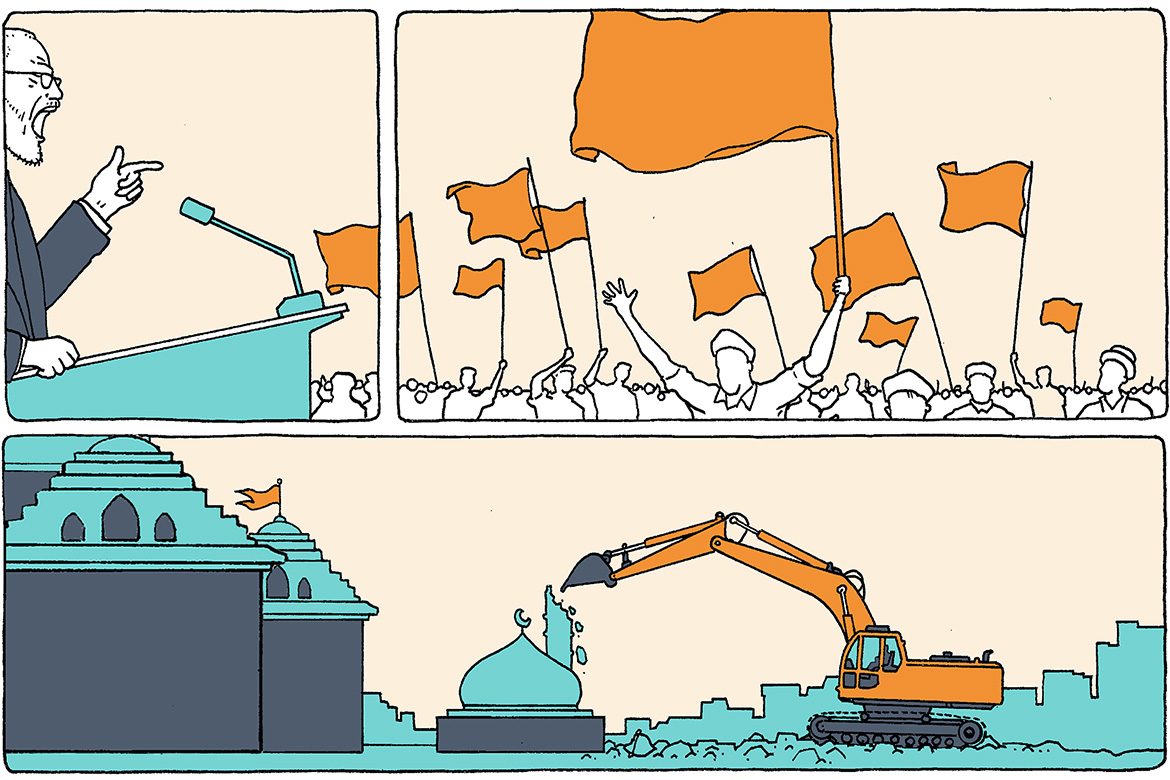

Lorsqu'une majorité extrême décide de la politique

Au plus tard depuis la montée en puissance de chefs d’Etat populistes, comme Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan, et de mouvements extrémistes comme les nationalistes hindous en Inde, la question s’impose: comment de telles idéologies nationalistes majoritaires, qui revendiquent la domination politique de groupes ethniques et culturels spécifiques, influencent-elles les conflits violents, voire les guerres civiles? Lars-Erik Cederman, chercheur en conflits à l’ETH Zurich, déplore que, trop longtemps, les scientifiques se soient exclusivement concentrés sur les effets du ressentiment des minorités sur la paix sociale.

Avec le postdoctorant Andreas Juon, le spécialiste a constitué un jeu de données mondial qui recense de tels mouvements dans près de 90 pays à partir de la Deuxième Guerre mondiale. En font partie leurs revendications concernant les minorités et des indications sur le fait que les organisations sont ou ont été au gouvernement. Un exemple en est le parti Bharatiya Janata du premier ministre indien Narendra Modi. Parti qui, au cours des dernières années, a toujours plus souvent réduit les droits civils de la population musulmane et légitimé la violence à son encontre.

Autre exemple: le parti espagnol Vox, fondé en 2013, qui rejette les revendications d’autonomie des minorités basque et catalane. Andreas Juon explique que les évaluations statistiques doivent en outre être associées à des analyses spécifiques à chaque cas. Sur la base d’événements passés tels que les crimes contre les droits humains dont les Rohingyas en Birmanie ont été victimes, les scientifiques veulent vérifier si les corrélations calculées correspondent aux rôles réels que les mouvements nationalistes majoritaires ont joués dans ces événements.

Lars-Erik Cederman et Andreas Juon espèrent également obtenir des réponses sur la manière d'éviter l'escalade de conflits. Selon eux, le partage du pouvoir entre majorité et minorité ethniques, comme actuellement en Bosnie ou au Burundi, est certes controversé et susceptible de creuser encore le fossé politique. Mais Andreas Juon estime qu’à long terme, ce partage peut permettre d’améliorer la compréhension, au sein de la société et non plus seulement d’une élite, vis-à-vis des revendications de la minorité. Selon lui, comme membres de tels gouvernements de coalition, les partis nationalistes sont par ailleurs forcés de s’éloigner de leurs revendications les plus extrêmes.

- Un siècle de diplomatie scientifique et de désillusion

- «Il n’y a pas d’attitude absolue concernant la recherche sur l’armement qui ne soit problématique»

- Collaborer – très volontiers, mais sans parler de la guerre

- Portfolio: Emblèmes contre la guerre et la violence

- La science n’est pas une colombe de la paix