Dossier: À la recherche de la paix

La science n’est pas une colombe de la paix

La recherche est une partie de la machine de guerre et en profite même souvent. Mais elle sauve aussi des vies, dit Judith Hochstrasser, codirectrice de la rédaction d’Horizons.

La recherche a également produit des armes nucléaires. Lors de la marche de Pâques 1966 d'Andelfingen à Zurich, les participants ont protesté contre les efforts de la Suisse visant à ajouter des bombes atomiques à son arsenal. | Photo: Fritz Grunder / Photopress-Archive / Keystone

L'idéal sonne bien: la science promeut avec compétence la collaboration pacifique à l’échelle planétaire. Mais l’idéal est trop beau pour être vrai. Dès qu’un conflit s’enflamme, l’effet de la diplomatie scientifique se volatilise. On le voit par exemple dans les développements autour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Depuis, les coopérations avec les institutions de recherche russes ont été annulées massivement.

Certains projets de recherche peuvent en revanche avoir un impact à petite échelle, par exemple lorsqu’ils parviennent à montrer que les troupes de l’ONU devraient collaborer avec les troupes locales pour apaiser le plus efficacement possible les conflits régionaux. Mais de tels projets ne sont que de minuscules rouages dans l’engrenage des événements mondiaux. Au final, c’est la politique qui décide de la guerre et de la paix.

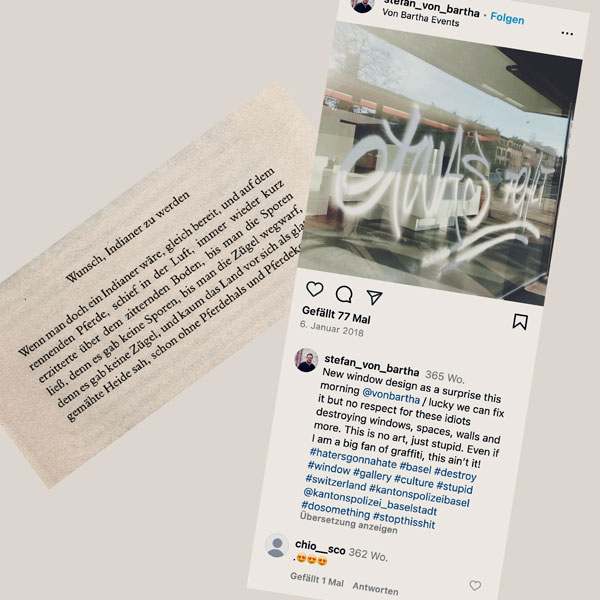

Considérée objectivement, la recherche fait également partie de la machinerie de guerre. Elle développe de nouvelles armes – de la bombe atomique au drone télécommandé. Elle profite même souvent des conflits: en effet, les gouvernements investissent volontiers dans des projets qui pourraient aider un pays à acquérir une supériorité militaire et donc un sentiment de sécurité. Cela semble déprimant. Or, la science est loin d’être le seul domaine appelé à pouvoir tirer profit de la violence et de la souffrance. La création, par exemple, peut servir à la propagande belliciste, à l’image du film nazi «Le Juif Süss». Dans l’art et la littérature, des chefs-d’oeuvre tels la lithographie «Les Mères» de Käthe Kollwitz ou le poème «Fugue de mort» de Paul Celan s’opposent certes à la terreur, mais ils sont eux-mêmes nés grâce à elle.

Tant l’art que la science peuvent éviter des morts. Le film «Le Jour d’après» aurait ainsi contribué à éviter une guerre nucléaire entre les Etats-Unis et l’Union soviétique de l’époque. Et en pleine Seconde Guerre mondiale, la recherche a développé des antibiotiques qui ont ensuite sauvé des vies dans le monde entier. Sans regard idéaliste, il devient évident que la science a deux faces – au fond, comme toute activité humaine. Pourquoi serait-elle la seule censée ne faire que le bien?