Dossier: Données pour la médecine

Pas un peuple uni de gens en bonne santé

L’individu est au centre de notre politique de santé. Mais sans regard sur le collectif, il manque des données importantes pour la recherche. Pourquoi la Suisse a tant de mal avec la santé publique.

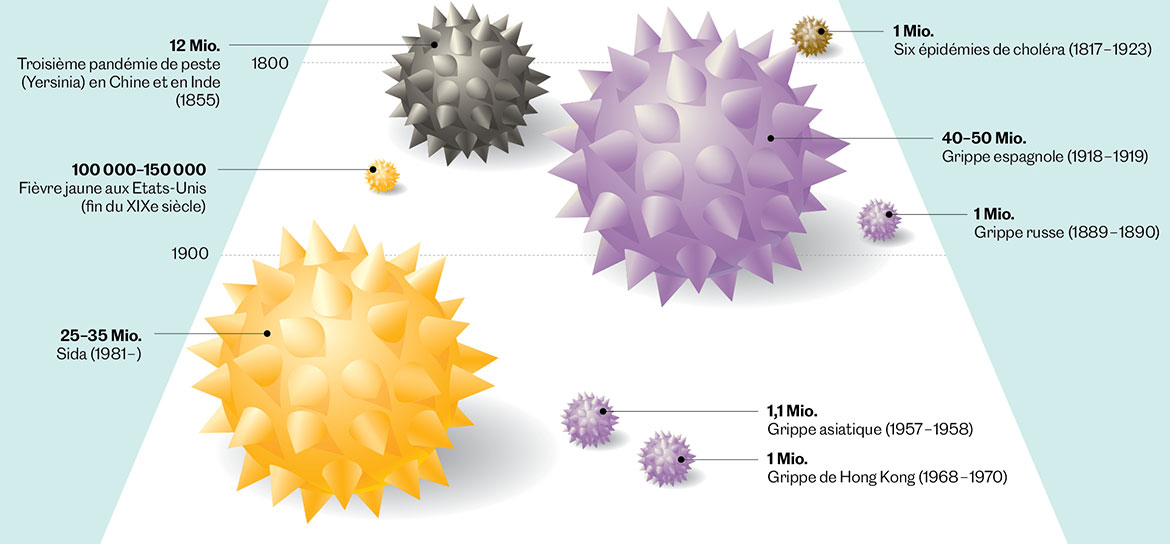

Le Sars-Cov-2 a encore démontré que les maladies infectieuses sont des tueuses. D'autres agents pathogènes ont également tué un grand nombre de personnes, par exemple le choléra au 19e siècle, la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale, le Sida dans les années quatre-vingt. | Graphique: données: Nicholas Le Pan; design: Harrison Schell; adaptation: Oculus Illustration

En novembre 2021, un graphique du Financial Times britannique est devenu viral: il montrait le taux de personnes non vaccinées dans divers pays d’Europe occidentale. Les pays principalement germanophones – l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne – étaient nettement en tête, avec des taux dépassant largement les 20%. Le contraste était particulièrement saisissant avec le Portugal et l’Islande, où seulement moins de 2% de la population n’était pas vaccinée. Ce graphique a clairement touché une corde sensible: sous le hashtag #DACHSchaden, du mot allemand «Dachschaden» (avoir un grain), des Suissesses, des Autrichiens et des Allemands ont manifesté leur effroi face au faible taux de vaccination dans leurs pays respectifs.

Diverses thèses explicatives ont circulé. Dont celle d’un journaliste du Spiegel, qui y a vu les «conséquences tardives du romantisme allemand: anthroposophie, homéopathie, antivax». Le Financial Times a mis en avant le corona-scepticisme populiste de droite.

Cependant, ces faibles taux ne sont probablement que les symptômes d’une série de problèmes antérieurs dont la racine se trouve dans le manque d’acceptation de l’idée de santé publique. Celle-ci, au contraire de la médecine individuelle, se préoccupe de la santé de l’ensemble de la population, et vise à la maintenir et à l’améliorer par des efforts structurés et collectifs.

Ce problème essentiel se manifeste clairement dans la stratégie covid du Conseil fédéral: «A partir du moment où tous les volontaires sont vaccinés, les mesures ne se laissent plus justifier», a répété comme un mantra le ministre de la Santé, Alain Berset, au printemps 2021. Cette déclaration laisse entendre que chacun est responsable de sa propre santé et que la vaccination contre le Covid-19 est une affaire personnelle.

Mise en garde contre le fondamentalisme de la prévention

La Confédération a donc organisé sa campagne de vaccination de manière tout aussi libérale: alors que certains pays envoyaient systématiquement des rendez-vous que les particuliers devaient activement décliner et que d’autres imposaient la vaccination, les autorités suisses se sont limitées à l’information et à des appels à la solidarité.

En novembre 2021 au plus tard, il s’est avéré que cette stratégie ne fonctionnait pas: le taux de vaccination est resté faible et les infections progressaient à toute vitesse. Une fois de plus, on s’est retrouvé face au scénario catastrophe des unités de soins intensifs totalement remplies. Que ce soient les faibles taux de vaccination, l’arrivée bancale des données par fax ou encore le patchwork cantonal dans les mesures préventives, la pandémie a montré sans ménagement à quel point la Suisse manque de compréhension de la santé publique et des structures nécessaires à la mise en oeuvre d’une approche globale de la santé.

Hormis la loi révisée sur les épidémies, entrée en vigueur en 2013 seulement, il n’existe guère d’instruments légaux à cet effet. Plusieurs projets de loi fédérale pour la prévention et la promotion de la santé ont ainsi été enterrés par le Parlement, le dernier en 2012. Les politiciens bourgeois avaient alors mis en garde contre un prétendu fondamentalisme de la prévention qui rendrait les gens malades. C’est probablement cette conception de la santé publique qui freine depuis des années tant le développement de la recherche scientifique en ce domaine que la pratique correspondante.

La santé publique a besoin de données de qualité, mais elles sont rares chez nous, comme le constatait déjà en 2013 l’association Santé publique Suisse. On manque par exemple d’études à long terme avec 100 000 participants ou plus qui permettraient d’identifier les causes et les signes avant-coureurs de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer ou la démence et d’identifier des approches pour une prévention efficace.

Contre la pauvreté

Il existe certes des ensembles de données sur les diagnostics, les thérapies et les coûts, mais ils ne sont pratiquement d’aucune utilité pour la santé publique parce qu’ils ne sont pas accessibles, ne peuvent être ni comparés ni reliés entre eux. Un exemple: la Ligue suisse contre le cancer s’est battue pendant plus de vingt ans pour que les maladies oncologiques soient recensées de manière uniforme dans tout le pays. La loi fédérale qui le permet n’est entrée en vigueur qu’en 2020.

«Le caractère décentralisé des soins de santé rend la coordination de la collecte des données au niveau national difficile, et complique donc les activités de santé publique», dit Nicola Low, professeure d’épidémiologie et de santé publique à l’Université de Berne. «Nous avons 26 systèmes de santé cantonaux. Résultat: les données sont souvent saisies de différentes manières.»

De plus, la professeure note que la santé publique n’est pas considérée en Suisse comme faisant partie du système de santé, à la différence de la Grande-Bretagne, par exemple, où elle est fermement intégrée dans le National Health Service (NHS). «Là-bas, la tradition de la santé publique s’appuie sur une base bien plus forte et importante, explique Nicola Low. La lutte contre la misère et les mouvements hygiénistes du XIXe siècle et du début du XXe ont été à l’origine de nombreuses lois nationales et ont entraîné des investissements dans le système public de soins.»

La Suisse est mal classée

Fondé en 1948, le NHS poursuit aujourd’hui la tradition de médecine sociale. Financé en grande partie par des fonds publics, il poursuit l’objectif de soins de santé socialement équitables. La santé publique y joue un rôle central et est encouragée en conséquence. Selon Nicola Low, la formation des spécialistes est «très bien structurée» et les postes importants du secteur de la santé sont occupés par des spécialistes correspondants. En outre, des systèmes unifiés de collecte, d’analyse et de diffusion des données ont été mis en place très tôt. La recherche et la pratique britanniques en matière de santé publique sont d’ailleurs considérées comme des modèles au niveau international.

La Suisse fait par contre pâle figure en comparaison internationale, explique Antoine Flahault, professeur à l’Institut de santé globale de l’Université de Genève: «D’autres pays investissent nettement plus dans des infrastructures qui alimentent le système de santé publique en données épidémiologiques de haute qualité.» Le Danemark, par exemple, dispose d’un excellent système d’information qui recoupe les données sur les opérations en ville, les séjours hospitaliers, les résultats des examens complémentaires, les décès et les prescriptions médicales. Aux Etats-Unis, de très bonnes études transversales répétées sont menées sur de grands échantillons. Et la France a développé un programme d’accès à ses données d’assurance-maladie qui permet par exemple de combiner les données sur les vaccinations contre le Covid-19 avec les hospitalisations ou les cas diagnostiqués.

«Par contre, peu de choses sont imposées aux assureurs suisses lorsqu’il s’agit du partage de leurs données», note le professeur. De plus, le pays fait peu pour impliquer la population dans la recherche, par exemple avec des cartes de don de données ou des modèles opt-out. Ce principe du consentement présumé est appliqué uniquement pour l’enregistrement des maladies oncologiques, depuis 2020.

La Suisse n’a pas toujours manifesté une telle retenue en matière de santé publique. Dans le premier tiers du XXe siècle encore, les structures correspondantes ont été fortement développées avec la consolidation des services des médecins cantonaux, la mise en place d’une Conférence des directeurs de la santé, la fondation de ligues, le lancement de la Société suisse pour les soins de santé (aujourd’hui Santé publique Suisse) et le renforcement des chaires consacrées à l’hygiène dans les universités. Elle s’orientait alors sur le modèle d’hygiène sociale de l’Allemagne qui était, en ce temps-là, le leader mondial en médecine sociale et statistique. Ces moyens ont permis d’établir qu’une grande majorité de la population était porteuse du Mycobacterium tuberculosis, mais que les personnes des classes défavorisées mouraient bien plus fréquemment de la tuberculose.

Les répercussions du traumatisme nazi

Instrumentalisée sous le Troisième Reich par l’hygiène raciale, l’hygiène sociale a ensuite été victime d’une stigmatisation qui a encore des conséquences aujourd’hui. Ainsi, les germanophones préfèrent employer le terme de Public Health en raison de la connotation intolérable de concepts tels que la «Volksgesundheit» (santé du peuple).

Le traumatisme nazi a sans aucun doute freiné le développement de la santé publique en Allemagne, mais il ne devrait pas être le facteur déterminant des lacunes en Suisse. «Après 1945, on a réussi à entretenir chez nous le mythe que dans la Suisse neutre la recherche serait toujours restée objective et indépendante», explique Pascal Germann, historien à l’Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne. «On est ainsi parvenu, par volonté politique, à faire oublier les liens avec l’hygiénisme racial nazi. Par conséquent, la pression pour s’en démarquer après 1945 a été plus faible en Suisse que dans d’autres pays.»

Flurin Condrau, historien de la médecine à l’Université de Zurich, relève cependant un lien indirect: «Un facteur essentiel, qui ne résulte pas de l’époque nazie, mais que celui-ci a certainement accéléré, est le fait que l’Allemagne a été supplantée par les Etats-Unis comme centre de la recherche médicale internationale. Làbas, l’hygiène sociale n’a jamais été populaire. On a misé très tôt sur le rôle de l’individu et sur les règles du marché. Après la guerre, cette nouvelle conception venue des Etats-Unis s’est imposée en Suisse.»

La maladie évitée ne rapporte rien

Ces idées ont été très bien accueillies, car elles correspondaient parfaitement aux valeurs libérales qui allaient déterminer la politique suisse pendant des décennies après 1945. De plus, grâce à ses progrès en matière de diagnostic et de thérapie, la médecine individuelle a connu un essor considérable. «L’euphorie qu’elle a suscitée a laissé croire qu’on pouvait vaincre des maladies infectieuses, voire les maladies tout court», explique l’historienne et spécialiste en santé publique Brigitte Ruckstuhl. «Les soins hospitaliers sont ainsi devenus la principale mission de l’Etat.»

Dans les années 1970 cependant, le mouvement de la nouvelle santé publique, avec son approche novatrice de la promotion de la santé, a infléchi la tendance. Mais après un bref essor au cours des années 1980, notamment dans la prévention contre le VIH ou dans la politique de la drogue, la santé publique a rapidement perdu du terrain quand la logique de marché s’est imposée dans le système de santé. «Les mécanismes du marché, dans toute leur complexité, se basent toujours sur la possibilité de facturer les interventions médicales, explique Flurin Condrau. La santé publique n’entre pas dans cette logique. Une maladie évitée ne peut pas être facturée.»

En forçant un peu le trait, on peut dire qu’au cours des dernières décennies la médecine a prospéré en faisant comme si elle n’avait rien à voir avec la politique. Simultanément, la politique a fait comme si elle n’avait rien à faire avec la médecine. Cette pratique est en totale contradiction avec les constats de gens tel Rudolf Virchow, pionnier allemand de la santé publique et politicien libéral, qui écrivait en 1848: «La médecine est une science sociale, et la politique n’est rien d’autre que la médecine à grande échelle.»