Dossier: Le sport au laboratoire

Comment on optimise le regard des sportives d’élite

Scientifiques et sportives peuvent s’en donner à cœur joie sur des terrains de jeu virtuels où chaque détail est mesuré. Visite au laboratoire de sensori-motricité de l’Université de Berne.

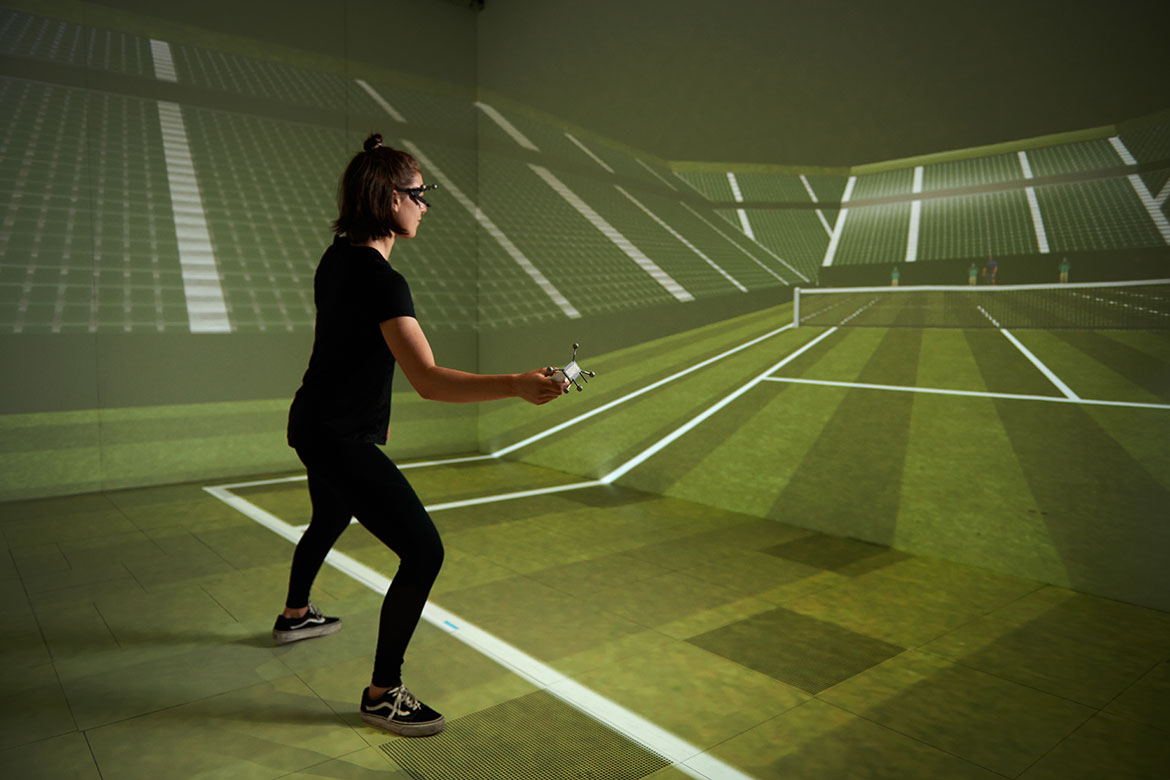

Dans le simulateur de tennis de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Berne, on enregistre le regard et la perception de la position de la balle de la participante à l'étude.| Photo: Gian Paul Lozza

L’adversaire sert à nouveau. Cette fois, il tire légèrement sur la droite. L’étudiant en sport Nicola touche la balle, mais avec le cadre de sa raquette de tennis et elle part dans les tribunes. Peu importe, on continue et déjà arrive le service suivant. Nicola parvient à le capter, mais la boule de feutre jaune sort de nouveau, cette fois au-delà de la ligne de fond. Nicola conserve son calme et s’efforce de toucher la balle suivante, presque stoïque. Car finalement il ne s’agit ici que d’un test, le court de tennis et l’adversaire sont virtuels.

Nous nous trouvons dans le laboratoire d’étude de la sensori-motricité de l’Institut des sciences du sport de l’Université de Berne et Nicola, âgé de 20 ans, s’y démène comme personne test pour aider les scientifiques à établir ce qui détermine le comportement des joueurs de tennis et d’autres sportifs. Au plus haut niveau surtout, les sportifs sont sans cesse sous pression et doivent agir et faire des choix dans l’urgence – que ce soit pour renvoyer un service au tennis, parer un smash au volley-ball ou choisir le bon côté pour un penalty. Mais les prérequis nécessaires à ces actions, à savoir leurs perceptions sensorielles et leur évaluation de l’adversaire, restent flous. Comment les sportifs prennent-ils ces décisions sur le terrain? Qu’est-ce qui influence leur comportement et quelles sont les différences entre athlètes de haut niveau et amateurs? C’est à ces questions que les scientifiques réunis autour d’Ernst-Joachim Hossner veulent répondre avec leurs essais virtuels.

Le regard dirige le mouvement

Le laboratoire d’étude de la sensori-motricité permet à l’équipe de reproduire des situations de jeu et de les étudier. «Cela serait impossible dans des parties réelles où la même situation ne se répète pour ainsi dire jamais», précise le responsable du laboratoire Ralf Kredel. Aujourd’hui, il s’intéresse plus particulièrement au regard: où les joueurs dirigent-ils leurs yeux dans l’action et quelle influence cela exerce-t-il sur la qualité de leur jeu? Pour l’analyse, Nicola porte des lunettes 3D avec un système de suivi des yeux. D’une part, elles rendent pour lui aussi réel que possible le court de tennis virtuel qui est projeté sur le sol et contre les parois, adversaire et balles fusantes compris. D’autre part, elles intègrent deux petites caméras à infrarouge dirigées sur les yeux de l’étudiant. Les images permettent à un logiciel de déterminer la position des pupilles et de reconstruire la direction de son regard.

L’adversaire sert à nouveau. Nicola, dont les larges épaules et les bras musculeux trahissent un sportif polyvalent, bouge la raquette virtuelle avec la manette qu’il tient à la main – un peu comme celle d’une console de jeux Wii. Et il marque le point. La manette lui permet aussi de désigner l’endroit où, à son avis, la balle a touché le sol. Parce que «nous voulons également savoir dans quelle mesure sa perception correspond ou non au véritable point d’impact de la balle et de quoi cela dépend», dit Ralf Kredel. Le plafond du laboratoire est en outre équipé de caméras à infrarouge. Elles sont capables d’enregistrer les mouvements au millimètre près grâce à des marqueurs réfléchissants. Actuellement, dans la phase pilote du projet, les chercheurs suivent ainsi les positions respectives des lunettes de traçage et de la manette pour les associer aux données sur le regard.

Lors d’essais antérieurs, les scientifiques bernois avaient déjà procédé à des études analogues sur les élites du beach-volley. Dans ce sport, l’un des joueurs essaye en général de parer au filet l’attaque de l’adversaire alors que son partenaire couvre le reste du terrain. Il doit pour cela prendre une décision: souvent, il devra contrer un long smash tiré en diagonale, parfois courir après un petit lobe ou un ballon placé sur une courte diagonale. «Même les joueurs rapides doivent s’élancer le plus tard possible, au moment où l’adversaire touche le ballon, sans quoi ils n’ont aucune chance», explique Joachim Hossner. Les scientifiques ont analysé l’anticipation des athlètes auprès d’un échantillon de 64 protagonistes – amateurs pour moitié, et 16 joueuses et 16 joueurs parmi les meilleurs de Suisse. Dont notamment Nadine Zumkehr, une joueuse de classe internationale, et Paul et Martin Laciga, qui ont été plusieurs fois champions d’Europe.

Le calme est la clé du succès

Les tests sur le terrain virtuel ont montré que les regards des volleyeurs d’élite suivent toujours le même parcours: ils regardent brièvement le passeur adverse, puis l’attaquant qui s’élance et ensuite le point au-dessus du filet où ils estiment que la balle sera frappée. Chez les débutants et les joueurs moyens, les yeux sont bien plus agités, allant une fois ici et une autre là. Ils saisissent donc la situation de façon moins fiable.

Dans ce contexte, le spécialiste du sport Joachim Hossner parle du «Quiet Eye» (réd. l’œil calme) des pros, dont l’importance se manifeste le mieux dans les processus plutôt statiques tels que les lancers francs au basket: celui qui fixe longtemps le panier avant de tirer a plus de succès. Il en va de même au volley-ball: qui tourne tôt son regard vers le point névralgique, donc précisément là où l’adversaire touchera la balle, défendra mieux. Les scientifiques bernois ont montré lors d’expériences antérieures que le point de fixation Quiet Eye joue aussi un rôle au tennis. Celui dont le regard saute rapidement sur le point où la balle adverse touchera le sol dans sa moitié du court a plus de chances de bien la renvoyer.

Tout serait donc parfait si l’on pouvait s’entraîner à adopter ce mode de regard des joueurs professionnels, mais «malheureusement cela ne marche pas directement comme ça», note Joachim Hossner. Des essais ont montré que les personnes qui s’entraînent sont trop concentrées sur les mouvements de leurs yeux et ne sont plus assez attentives à l’essentiel, soit à leur frappe de la balle. Non seulement elles ne s’améliorent pas, mais elles deviennent moins bonnes. «C’est une faute fréquente à l’entraînement, note le chercheur. Plutôt que d’apprendre aux joueurs où regarder, il vaut mieux leur donner des exercices plus subtils qui attirent automatiquement le regard au bon endroit.»

Mais comment les joueurs expérimentés anticipent-ils le point de fixation névralgique du Quiet Eye? Les scientifiques bernois ont obtenu des éléments de réponse lors d’entretiens avec les joueurs et les joueuses lors du Beach Volleyball World Tour de Gstaad – un tournoi où se mesure l’élite mondiale. Les pros ont indiqué se baser non seulement sur la position et l’attitude de l’adversaire, mais aussi sur son comportement antérieur, à savoir par exemple son côté préféré ou la direction dans laquelle il ou elle frappe en étant sous pression. «A partir d’ici, ça devient vraiment passionnant, dit Joachim Hossner. Parce qu’il n’y a pas encore eu beaucoup de recherches sur la manière dont le comportement d’un joueur est influencé par ce qu’il attend de l’adversaire et sur la fréquence à laquelle ces hypothèses sont avérées.»

C’est précisément ce que l’équipe veut étudier avec ses tests tennistiques actuels. Au fil du temps, l’adversaire de Nicola servira toujours plus fréquemment d’un même côté. Les scientifiques chercheront alors à déterminer dans quelle mesure le fait que Nicola le sache influencera son regard, sa perception de l’endroit où la balle a touché le sol et finalement le succès de ses retours de service. «L’idéal serait que ces anticipations aident les joueurs à diriger leur regard sans biaiser leur perception», explique le chercheur.

Le soutien familial aide les talents

Dans un coin du laboratoire où les services continuent de pleuvoir sur Nicola traîne un ballon de football esseulé, reliquat des tests précédents qui portaient, eux, sur la créativité. «C’est actuellement un concept extrêmement populaire dans le football», dit Joachim Hossner. Toutefois, les tests menés avec les jeunes joueurs U12 et U13 de la relève du club bernois des Young Boys ont montré que la créativité sur le terrain dépendait presque exclusivement des capacités techniques des joueurs. «Ce résultat est utile pour les entraîneurs. Il leur indique qu’ils ne doivent pas chercher des têtes créatives, mais un savoir-faire.»

A l’Université de Berne toujours, Achim Conzelmann et son équipe cherchent, eux aussi, à savoir comment découvrir de nouveaux talents de football et ce qu’est réellement ce talent. Il ressort en particulier de leurs résultats que les capacités motrices ou physiques seules ne suffisent pas. Chaque sport requiert évidemment des dispositions minimales à qui veut vraiment arriver au sommet. Les sports d’endurance tels que le cyclisme ou le ski de fond requièrent un certain niveau de consommation maximale d’oxygène par kilo de masse corporelle. Pour le volley-ball ou le basket, les jeunes dont les parents ne font pas une certaine taille ne sont même pas pris en considération pour la relève. «C’est un peu plus compliqué pour des sports tels que le football et le tennis, parce que la performance résulte de différents facteurs», explique Achim Conzelmann. «Roger Federer et Rafael Nadal ont des aptitudes physiques totalement différentes, mais accumulent tous deux les succès.»

Ces deux athlètes ont toutefois en commun une motivation extraordinaire – ce qui est le facteur de succès par excellence, ont montré les résultats de l’équipe d’Achim Conzelmann. Elle a soumis de jeunes footballeurs âgés de 12 ans et plus à des tests mentaux et physiques, puis, plus tard, a examiné lesquels d’entre eux avaient été sélectionnés pour l’équipe suisse U15. Elle a ainsi constaté que ceux qui cherchent d’eux-mêmes en permanence à s’améliorer réussissent mieux et ont plus de chances de passer professionnels que ceux qui sont pour l’essentiel motivés par leur volonté de gagner.

Les chercheurs ont mis en évidence un autre facteur important: l’entourage familial. «Pour devenir vraiment bons, les enfants doivent s’entraîner si souvent et si durement que cela ne fonctionne pas sans le soutien de la famille», indique Achim Conzelmann. «C’est une des raisons pour lesquelles ceux qui parviennent au niveau professionnel sont plutôt issus de familles de migrants.» Celles-ci voient souvent dans le talent de leur enfant une chance pour toute la famille. Tandis que les Suisses accordent beaucoup plus de valeur à la formation scolaire.

Manifestement, Nicola ne manque pas non plus de motivation. Calmement, il essaie à chaque fois de renvoyer la balle virtuelle. La séance dure aujourd’hui deux heures et il reviendra la semaine prochaine. Au total, il aura tenté de capter 760 services, tout comme 39 autres joueurs tests.