Expérimentation animale

Commissions cantonales sous le feu de la critique

Les commissions cantonales d’expérimentation animale prennent position sur chaque demande de recherche. Leur travail est régulièrement critiqué: trop de projets acceptés pour les uns, entrave à la recherche pour les autres.

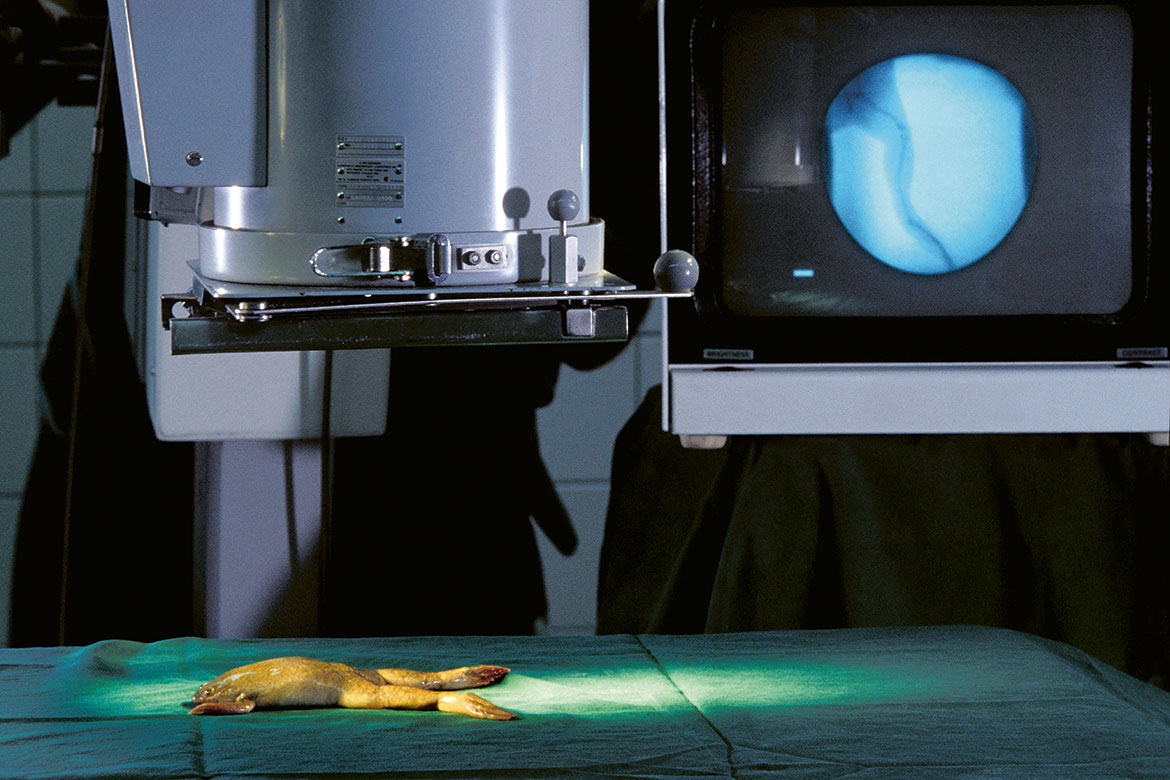

Radiographie d’un Xénope lisse (Xenopus laevis), une grenouille africaine couramment utilisée pour la recherche sur le développement des embryons. | Image: Keystone/Science Photo Library/Patrick Landmann

En novembre 2019, les Genevois ont été plus de 64% à refuser l’initiative «Pour un meilleur contrôle de l’expérimentation animale». Lancée par la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV), elle souhaitait modifier le fonctionnement de la Commission cantonale pour les expériences sur les animaux (CCEA). Si l’initiative genevoise a donné lieu à de nombreux débats entre les défenseurs du système actuel et ses opposants, ce n’est pas la première fois que le travail de ces commissions fait l’objet de critiques. Composées généralement d’une dizaine de membres issus de la recherche, des organisations de protection des animaux, de l’éthique ou encore du droit, ces commissions ont pour mandat d’étudier Ruizles demandes déposées par les chercheurs et d’émettre un préavis à l’intention des autorités du canton. Dans la plupart des cas, c’est au service vétérinaire cantonal qu’il revient de trancher.

Que reproche-t-on donc à ces commissions, dont le statut est consultatif? «Il s’agit de commissions alibis, critique Luc Fournier, instigateur de l’initiative genevoise, président de la LSCV et membre de la commission genevoise jusqu’en 2017. Les représentants des associations animales y sont minoritaires (deux sur sept dans la commission genevoise, ndlr) et ne peuvent donc jamais imposer leur point de vue.» Une opinion contredite par le biologiste Denis Duboule, professeur à l’Université de Genève et à l’EPFL: «Le travail des commissions cantonales est utile. Ces instances agissent comme des interfaces entre les scientifiques et le public. Elles responsabilisent les chercheurs et les obligent à écouter ce que la société a à leur dire. Elles jouent un rôle préventif non négligeable: il suffit de voir les progrès extraordinaires réalisés dans la manière dont sont traités les animaux de laboratoire depuis leur mise en place à la fin des années 1990!» Le président de la LSCV ne nie pas ces évolutions: «Il y a certes des horreurs que l’on ne voit plus, comme des animaux dépecés à vif. Mais il y a encore trop de projets absurdes qui passent la rampe. Les commissions ne refusent d’ailleurs pratiquement aucun projet.»

Trop de préavis positifs?

Entre 2012 et 2018, la Commission cantonale pour les expériences sur les animaux a accordé un préavis positif à 581 demandes. Elle en a rejeté 14 et a exigé des précisions dans 70% des cas. Des tendances similaires sont observées dans les autres cantons. «Peu de projets sont refusés, admet Samia Hurst, bioéthicienne, professeure à l’Université de Genève et membre de la commission genevoise. Mais est-ce là le signe d’un dysfonctionnement? Pour moi, cela démontre que les chercheurs connaissent la législation.» La bioéthicienne rappelle que ces commissions servent à réunir les différents acteurs pour évaluer la conformité des demandes avec les normes légales et éthiques actuelles. Leur rôle consiste ensuite à décider si le jeu en vaut la chandelle: les bénéfices escomptés de cette recherche justifient-ils la souffrance des animaux? Cette pesée d’intérêts se trouve au coeur de leur travail. «Je comprends que la position d’un membre dont le but serait de supprimer l’expérimentation animale soit difficile à tenir, poursuit Samia Hurst. Car la loi l’autorise en principe.» La vétérinaire cantonale de Zurich, Regula Vogel, dont l’office autorise ou refuse les recherches utilisant des animaux, explique par ailleurs que la loi cantonale sur la protection des animaux prescrit une composition diversifiée de la commission. Mais elle précise que ses membres «ne sont pas élus en tant que représentants de leurs institutions respectives, mais sur la base de leur expertise. En occupant cette fonction, ils doivent être indépendants de tout organe ou autorité.»

Un autre reproche parfois formulé envers le travail des commissions est que les experts seraient surchargés. «Nous devons traiter environ 600 demandes par année, concède Regula Vogel. Mais cela fait partie du mandat des membres de la commission que de disposer de suffisamment de temps pour les évaluer. Par ailleurs, seules les demandes impliquant des souffrances importantes pour les animaux passent systématiquement devant l’ensemble de la commission. Les autres demandes sont évaluées par des sous-commissions.»

D’autres voix déplorent encore que les experts des commissions ne possédent pas les compétences nécessaires pour évaluer la qualité des projets de recherche soumis. Denis Duboule peut comprendre cette critique: «Une appréciation scientifique n’est légitime que si elle est effectuée par des experts du domaine concerné. Une commission d’une dizaine de membres ne pourra jamais couvrir assez de disciplines. Si c’était l’objectif des commissions d’expérimentation animale, alors effectivement, elles ne disposeraient pas de moyens suffisants. Mais je ne pense pas que ce soit leur but.»

En Suisse, seule la commission zurichoise dispose d’un droit de recours, si au moins trois de ses membres s’opposent conjointement à une décision majoritaire. Ce droit n’a été utilisé que neuf fois en quinze ans, presque exclusivement dans le cas d’expérimentations sur des primates. Avec son initiative, le défenseur des animaux Luc Fournier souhaitait que chacun des sept membres de la commission genevoise dispose d’un droit de recours: «Cela aurait renforcé le pouvoir des membres représentant les associations de défense des animaux et donné plus de force de frappe à la commission.»

Droit de recours contesté

Durant la campagne genevoise, ses opposants lui répondaient que cela allait bloquer les processus d’autorisation et interdire la recherche animale dans la pratique. Le cas de Valerio Mante, de l’Institut de neuroinformatique de l’Université de Zurich et de l’ETH Zurich, pourrait leur donner raison: il avait déposé une demande en 2013 pour mener des expériences avec trois macaques. La décision positive de la commission cantonale avait fait l’objet d’un recours. La procédure, qui dure habituellement trois mois, a finalement duré plus longtemps qu’une thèse: le chercheur n’a reçu le feu vert qu’après trois ans. Le droit de recours pourrait-il ainsi servir de sorte de garde-fou permettant aux représentants des associations animales de se faire entendre dans certains cas?

Pour Hanno Würbel, professeur en protection des animaux à l’Université de Berne, il ne s’agit pas de l’outil le plus efficace, car il a tendance à créer des tensions entre les chercheurs et les défenseurs des animaux. «De telles tensions ne servent pas le bien-être des animaux. Ce qui leur profite, c’est la formation continue des chercheurs, l’application du principe des «3R» (Remplacer, Réduire, Raffiner), ainsi qu’un bon management dans les institutions de recherche.» Il admet qu’au cours des dernières années beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il subsiste encore un certain potentiel d’amélioration. «Les institutions n’y seront prêtes toutefois que si elles sont mises sous pression.»

Hanno Würbel souhaite en revanche alléger la pression sur les commissions: «Nous devrions peut-être limiter les attentes que nous plaçons dans ces commissions.» Elles pourraient mieux remplir leur rôle d’interface entre la science et la société si elles se concentraient sur la pesée des intérêts mis en avant par les chercheurs. «Il faudrait par contre renforcer les bonnes pratiques scientifiques au sein des institutions et les soutenir pour qu’elles engagent davantage de personnel qualifié pour veiller sur les animaux de laboratoire.»