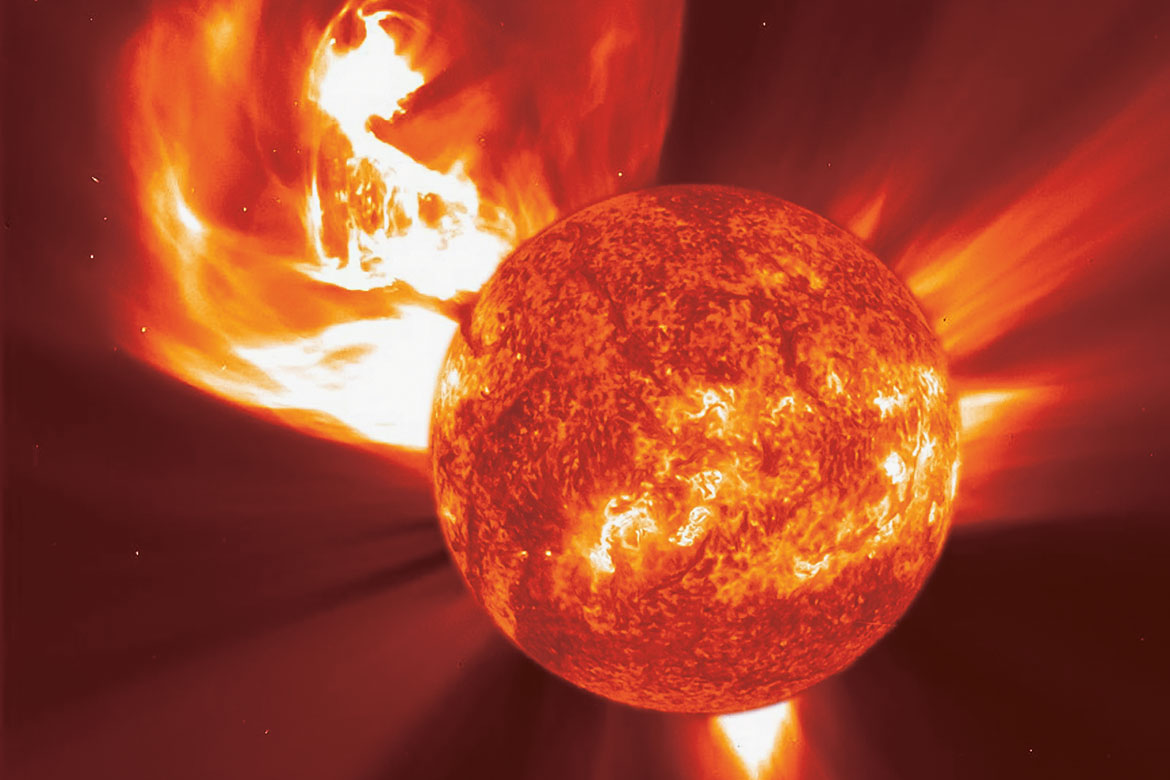

Au cœur de la mort blanche

Son lieu de travail: les pentes enneigées autour de Davos. Le physicien Bastian Bergfeld veut comprendre ce qui se passe lors des avalanches afin de mieux les prévenir.

Bastian Bergeld (en veste rouge) chausse ses skis de randonnée une à deux fois par semaine pour ses recherches. Le physicien lance un capteur d’accélération devant lui afin de mesurer la vitesse de propagation des ruptures. | Image: Alec van Herwijnen, SLF

«Ce ‹woum›, tous les skieurs de randonnée le craignent. Ce bruit peut être fort ou faible, long ou très court. Peu importe, il est synonyme de danger. Il indique qu’une couche fragile s’est rompue sous la plaque de neige où vous vous trouvez. En terrain pentu, une avalanche de plaques pourrait se déclencher.

L’un des points forts de mes recherches à l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches de Davos (SLF) est de comprendre ce ‹woum›: quand et pourquoi il survient. Quelque 90% des accidents d’avalanches sont provoqués par les amateurs de sports d’hiver. Notre objectif est d’améliorer sans cesse nos prévisions. Nous étudions pour cela comment la rupture se propage dans la couche fragile et à quelle vitesse. Cela peut être fulgurant: la fissure se diffuse parfois à plus de 100 km/h.

Un ou deux jours par semaine, je me rends au Schatzalp, au-dessus de Davos, avec le premier funiculaire. Je suis de toute façon un lève-tôt. Nous sommes équipés comme des skieurs de randonnée, mais, en plus des équipements de sécurité standards tels que les détecteurs de victimes d’avalanche, les pelles et les sondes, l’institut nous fournit des sacs à dos airbag. Après tout, nous nous rendons là où il y a des avalanches. De la station supérieure, nous montons à skis en direction du col de la Strela jusqu’au Steintälli. Nous y trouvons de bonnes conditions pour nos recherches. Nous ne nous aventurons évidemment pas dans les pentes raides, mais cherchons des endroits où nous pouvons déclencher un ‹woum› sans nous mettre nous-mêmes en danger. Donc en terrain plat.

Les avalanches peuvent être dévastatrices. Il s’agit heureusement d’événements relativement rares, mais cela les rend difficile à étudier. En outre, de très nombreux facteurs peuvent jouer un rôle, comme la composition du manteau neigeux, le vent, la température ou le terrain. Notre travail demande donc beaucoup de patience.

Pour mesurer la vitesse de propagation d’une rupture, nous avons développé huit capteurs d’accélération, de la taille d’une Sur les traces de la mort blanche main. Nous marchons sur une ligne et les lançons devant nous, toujours à une distance de plusieurs mètres. Ils sont pourvus d’un long ruban pour qu’on puisse ensuite les retrouver. Si nous provoquons une rupture, ces capteurs nous permettent de calculer la vitesse à laquelle elle s’est propagée.

Bastian Bergfeld (en veste rouge) étudie la stabilité des différentes couches dans un profil de neige. | Image: Stephanie Mayer, SLF

Bastian Bergfeld a étudié la physique à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich et a découvert la recherche sur les avalanches lors de son travail de master réalisé à l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), à Davos. Il y mène actuellement son doctorat sur la formation et la prévention des avalanches.

Je crois que de nombreux randonneurs ont l’impression trompeuse d’être en sécurité. Ils ont peut-être été plusieurs fois à deux doigts de déclencher une avalanche sans s’en être rendu compte. On le réalise trop tard, parce qu’on ne voit pas ce qui se passe sous la plaque de neige.

Je suis moi-même un skieur de randonnée passionné. Je crois que mes recherches m’ont rendu plus prudent lors de mes sorties. Je sais maintenant que nous ignorons tant de choses. Même un profil de neige détaillé et un test de stabilité ne rendent compte que des conditions locales. Nous en avons fait l’expérience l’an dernier lors d’une excursion de l’institut. Nous avions réalisé un profil de neige et la couverture neigeuse paraissait très stable. Nous avons poursuivi notre chemin dans une vallée, sur quelques centaines de mètres, et avons soudain entendu un fort ‹woum›. Nous avons tous été stupéfait. Par chance, nous nous trouvions sur un versant en pente douce. De fait, le risque n’apparaît qu’à partir d’une pente de 30 degrés.

J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir concilier ma passion et mes recherches. J’espère pouvoir rester aussi longtemps que possible à Davos car je m’y plais. Je suis frappé de constater combien il est important d’observer soi-même chaque jour le temps qu’il fait. J’ai ainsi une bien meilleure notion de la couche de neige: je me dis par exemple «ah, avant-hier il y avait ce fort vent» en étudiant un profil. Mon épouse s’enthousiasme elle aussi pour les tours à skis. Mais il arrive parfois qu’elle se réjouisse d’une excursion prévue pour le week-end – alors que moi, je préférerais ce jour-là rester sur le canapé.»