La mort comme projet

Devenue taboue au XXe siècle, la mort a retrouvé sa visibilité dans la société. Son individualisation croissante crée une nouvelle pression: celle de «réussir» son départ.

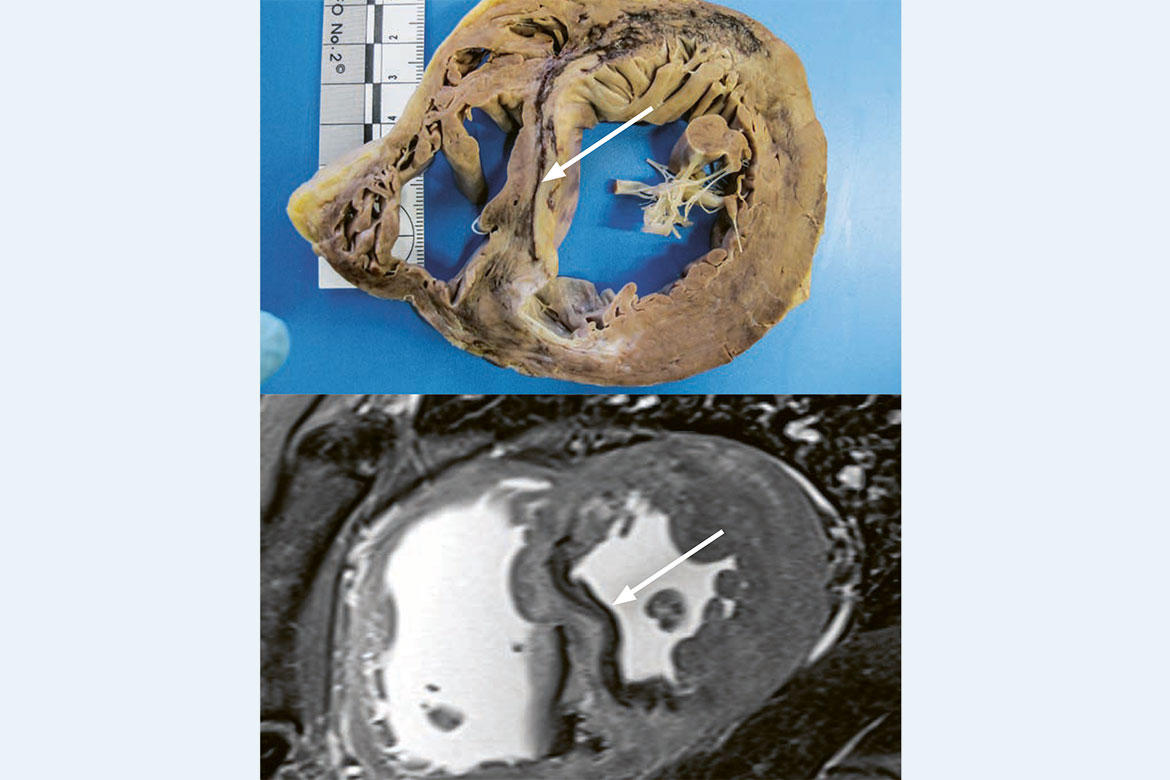

Une patiente de 65 ams souffrant de sclérose latérale amyotrophique évoque un dialogue avec sa mère démente. Extrait d’interviews menés dans le cadre du projet de recherche «Désirs de mort chez les personnes gravement malades», conduit par Heike Gudat, spécialiste en médecine palliative.

Apprendre à mourir», «Guide du bien mourir» et, bien sûr, «Death for Beginners». A en croire les titres de livres trouvés en librairie, passer de vie à trépas ne va pas de soi. Des ouvrages traitent de directives anticipées ou de liquidation d’appartement, de ces questions dont il faut s’occuper «sans tarder» au moyen d’une «check-list pour prendre congé». Mais ils abordent aussi le décès sous un angle plus personnel, examinant la possibilité d’avoir ne «bonne mort» et comment surmonter les blocages qui «empêchent de lâcher prise».

L’affaire est claire: la mort doit désormais être planifiée. Choisir comment l’on souhaite quitter ce monde est même devenu un moyen de réalisation personnelle. Il s’agit d’une «transformation fondamentale», selon le sociologue allemand Werner Schneider, qui évoque une «mise en discours croissante de la fin de vie».

Un comeback inattendu

Pourtant, rien ne laissait présager un tel changement. Jusque récemment, refouler la mort constituait l’un des signes distinctifs de l’homme moderne occidental. Au cours du XXe siècle, la mort a subi une «relégation», écrit l’historien français Philippe Ariès dans ses «Essais sur l’histoire de la mort en Occident». Déplacée du cocon privé des appartements aux hôpitaux, on laisse aux médecins le soin de s’en occuper. Elle perd sa dimension religieuse, mais aussi sa valeur publique pour devenir un événement invisible et secret.

L’ethnologue et sociologue valaisan Bernard Crettaz, qui a consacré une grande partie de sa carrière à ce sujet, parle de «marginalisation». Un phénomène qui s’installe durant la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale, ère de miracle économique qui voit l’avènement de la société de consommation. Mis à l’écart le plus rapidement possible, c’est avant tout le corps sans vie qui disparaît, écrit-il.

Philippe Ariès constate à la fin du XXe siècle que notre rapport à la mort est en train de changer: les psychologues, par exemple, critiquent le fait que le deuil soit banni de la vie publique. Aujourd’hui, le sociologue berlinois Hubert Knoblauch observe des «changements radicaux» et une «popularité croissante de la mort». Elle n’est pas uniquement présente dans les débats sur l’aide au suicide, la médecine palliative ou la mort cérébrale. Elle s’affiche ouvertement au cœur de la vie quotidienne: dans les habitudes de commémoration des défunts, dans de nouvelles formes d’obsèques, mais aussi dans des séries diffusées tous les soirs à la télévision, comme «Bones», «Six Feet Under» ou encore la production helvétique «Le croque-mort».

Objet de divertissement

L’ère de la «relégation» semble donc appartenir au passé. Le philosophe de la culture Thomas Macho évoque une «nouvelle visibilité de la mort», le sociologue Klaus Feldmann parle de son «retour»: externalisée du quotidien de la plupart des gens, elle y revient par les médias.

Comme à travers le décès de la Britannique Jade Goody, qui a d’abord connu la célébrité à travers l’émission de téléréalité Big Brother, puis en médiatisant sa fin de vie. A 27 ans, l’assistante dentaire apprenait devant des millions de téléspectateurs qu’elle souffrait d’un cancer du col de l’utérus. Dans les mois qui suivirent, elle montra comment elle perdait ses cheveux et comment ses forces l’abandonnaient peu à peu. Le masque à oxygène, les baisers de son mari, sa peur de la fin qui approche et ses implorations pour recevoir une «pillule de la mort»: ces images ont envahi les télévisions et les premières pages des journaux. Seules celles de son dernier souffle au petit matin du 22 septembre 2009, qu’elle avait pourtant vendues à la chaîne payante «Living TV», demeurèrent finalement privées.

A l’inverse, la mort peut propulser un inconnu vers la célébrité. C’est le cas de Norma Bauerschmidt, une méricaine qui avait 90 ans lorsqu’elle a appris qu’elle avait un cancer. Elle décida de ne pas entamer de traitement mais de faire un grand voyage en camping-car à travers les Etats-Unis avec son fils et sa belle-fille. Elle publia le journal documentant son quotidien de mourante sur Facebook et devint de plus en plus connue au fil de son périple relayé par la presse et la télévision. Après un an – 21 000 kilomètres au compteur et 450 000 fans sur Facebook – son état ne lui permit plus de poursuivre. Elle mourut à l’automne 2016 dans un établissement de soins palliatifs sur la côte pacifique.

Enterrements en ligne

Jade Goody et Norma Bauerschmidt sont des phénomènes médiatiques qui touchent un public médiaphile. Cela vaut aussi pour les «enterrements en ligne», ces retransmissions de cérémonies par livestream que des entreprises de pompes funèbres proposent à leurs clients aux Etats-Unis.

La nouvelle visibilité de la mort se manifeste également à un autre niveau. Les proches et les familles des défunts récupèrent des tâches auparavant accomplies par des professionnels du domaine médical ou social, observe Bernard Crettaz. «La mort échappe à l’emprise technocratique, elle s’approche de l’expérience de tout un chacun.» Le repas d’enterrement, lors duquel famille, amis et connaissances se réunissent pour trouver du réconfort dans le deuil, gagne en importance. Un décès représente un «moment exceptionnel de lien social».

Les pompes funèbres confirment la tendance. Les proches de défunts souhaitent par exemple décorer eux-mêmes le cercueil ou l’urne, écrire le discours de l’enterrement ou se charger des formalités administratives. Ces démarches ne sont pas uniquement motivées par des questions de coût: la dimension personnelle fait son retour. «Les membres de l’entourage veulent s’impliquer. Ils affichent clairement leurs exigences pour l’enterrement, écrit Bernard Crettaz. De nombreuses entreprises de la branche leur permettent de participer à certains rituels comme laver, coiffer et habiller la personne décédée.» La conscience que le corps – que l’on n’osait plus toucher – constitue «une part importante du spectacle de la mort» est à nouveau plus marquée.

La pression du «bien mourir»

La mort déléguée aux instances publiques redevient donc une démarche personnelle. La tendance actuelle à l’individualisation englobe la fin de vie, non sans conséquences ambivalentes. Le fait de pouvoir façonner les choses à sa guise entraîne un devoir de s’exprimer, aussi pour les mourants.

Le sociologue Werner Schneider s’est penché sur le débat actuel concernant les directives anticipées et le don d’organes. Il voit l’émergence d’une nouvelle norme qui implique de «planifier soigneusement, d’organiser et de maîtriser sa propre mort». La mort devient ainsi un projet à mener à bien de son vivant. La littérature spécialisée relaie cette injonction qui fait du décès une étape que l’on peut rater ou réussir. «Quand et comment vais-je mourir? Comment puis-je soulager le chagrin de mes proches? Que faire des trésors de la vie? A-t-on le droit d’en rire?» Voilà les questions auxquelles on cherche des réponses, selon l’ouvrage d’un psychothérapeute qui préside une association d’établissements de

soins palliatifs. Celui qui souhaite aborder sa fin de vie sereinement et sans crainte doit avoir «un concept clair et une attitude consciente» face à la mort.

Werner Schneider décèle une nouvelle pression qui pousse les gens à «se soucier des derniers détails d’une manière qui soit socialement acceptable». Il s’interroge: «Chacun doit-il vraiment décider si, en cas de mort cérébrale, il sera assez mort pour donner ses organes? Est-ce que tout le monde doit chercher à soulager ses proches de ces décisions? Ou vouloir épargner ces désagréments aux médecins et à la société?» Peut-on encore se sentir libre de ne pas tout planifier?

Ces interrogations se font plus pressantes lorsque la fin approche. «Auparavant, la mort était l’incarnation du destin», écrit l’éthicien et théologien zurichois Heinz Rüegger. Aujourd’hui, avec l’allongement de l’espérance de vie et les progrès de la médecine, elle peut découler d’une décision.

Selon Heinz Rüegger, la possibilité d’organiser sa fin de vie au plus proche de ses attentes fait sans aucun doute partie de la «dignité de chaque être humain». Il émet toutefois des réserves similaires à celles du sociologue Werner Schneider. Une mort rapide et sans douleur, l’esprit clair, en totale maîtrise de soi, sans dépendre de soins extérieurs: de telles exigences risquent d’aboutir à une «pression sociale» pour qu’une mort «digne» relève de la responsabilité individuelle. Ainsi, «ce qui était conçu comme une libération devient une nouvelle contrainte qui peut submerger l’individu et lui faire perdre sa dignité s’il ne parvient pas à réaliser une ‘bonne’ mort». L’homme contemporain prolonge encore plus loin l’exigence de faire preuve d’une existence épanouie. L’échec est possible, jusqu’à la fin.

Daniel Di Falco est historien et journaliste pour le quotidien bernois «Der Bund».